ども、おひさしぶりです連休中は鉄道三昧だった忠犬hashikouです。

犬も歩けば鉄道に当たるレベルで乗り倒してきました。

ところで、連休中にWEBデザインをちょこっとやったりもしていたのですが、

頭を空っぽにしてデザインを組むと、どうしてもロゴが左上、ローカルナビは左、

というパターンになってしまいます。

しかしこれ、やっぱり理由あってのものなんですね。。

ユーザビリティの権威、ヤコブ・ニールセンがアイトラッキングを使って

あらためて大々的な調査を行ったらしく、それに関する記事が発表されています。

Alertbox: 水平方向の注目は左に寄る(2010年04月06日)

結論から言うと、下記の通りのようです。

・ページの右側に比べて、ページの左側が見られていた時間は2倍以上長かった:

→画面の左半分:閲覧時間の69%/画面の右半分:閲覧時間の30%

・ナビゲーションは左側に残そう。

ここが人々がその時点での選択肢のリストを見つけようとする場所である。

・メインコンテンツは左端からちょっとだけ離したところに置いておこう。

・最も重要な内容はページの左3分の1から半分までの間で提示されるべきである。

こここそがユーザーが最も意識を集中する場所である。

・あまり重要でないコンテンツは右側に置いておこう。

それほどよく見られる場所ではないだろうが、それは問題ない。

なにもかもが主役になれるわけではないし、重要さに劣る材料を置くための場所は必要である。

個人的には、左端に置けばいいってもんじゃない、ってのが意外と盲点でした。

ど真ん中でもなく、左1/3から真ん中にかけての微妙なエリアが大事なようです。。

カテゴリー: プログラミング

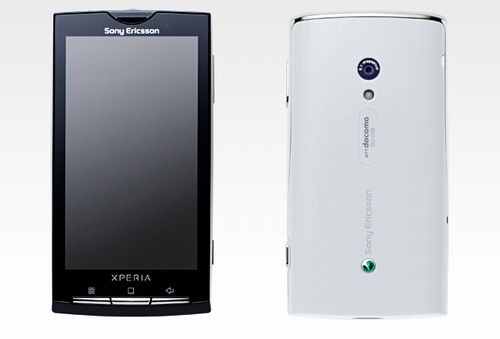

スマートフォンの対応

今年もネット世界はエイプリルフールで盛り上がりましたね。 どうも、たか爺です。

さて、4/1にXperiaが発売されました。

au初のAndroidスマートフォンの発表もあり。

今後は益々スマートフォンの市場が伸びていくのでしょうか。

ウェブを制作するにあたって個人的に一番面倒だと思うのが、

OSやブラウザに依存するものであったり、CSSのハックなどなど。

制作作業自体は随分前から離れているので、わからないことも多々あり。。。

さらに面倒なのが、携帯サイト。

ほんとに検証していると各キャリアの各世代で色んなことが起こります。

少し話はそれていきましたが、

今後WEB制作はスマートフォンをどこまでフォローしていくのか?

そんなことを考えると、少し面倒だなと思ってしまいます。

まだまだ市場としては大きくないですが、

iPhoneの拡大から無視もできなくなってきたスマートフォン。

safariでサイトが見れるといってもiPhone用に作成されたページの方がやはりきれい。

スマートフォン用の設計というのも考えていく必要が出てくるのでしょうね。

今日はいつも以上に独り言のような記事となりましたが、今後のスマートフォン事情が楽しみです。

最近使ってるGreasemonkeyスクリプト

Firefoxを使っている人なら知っていると思いますが、Greasemonkeyは非常に便利です。

このプラグインを入れてユーザースクリプトをインストールするとウェブページの見た目を変えてみたり、ページの機能を変更したりできます。

スクリプトが書ける人であれば案外簡単に自分用のユーザースクリプトを作れるので、よく見るページの広告やサイトバーを消したり、便利機能追加してみたりできます。

スクリプトができない人でもネット上にワンサカ落ちているので、自分の好みに合ったスクリプトをインストールすればもっとネットが快適になるかもしれません。

- 以下、自分が使っているGreasemonkeyスクリプト

美乳で文字化け防止

EUCページの文字化け対策で<!--龠龠龠-->などをheadの直下に記述したりしますが、どうも<!--美乳-->と記述しても同じことだという、面白いページを見つけました。

このページは結構詳しく文字化けについて書かれているので、美乳ネタ以上に役立つかもしれません。

読んでおきたいW3Cの仕様書(日本語訳)

W3Cの仕様書は基本なので、最低このあたりは読破しておきたい。

自分もまだ全部は読んでないけど・・・。

Ubuntu

pingリスト

メモです。

http://rpc.technorati.jp/rpc/ping

http://gencheez.com/gencheez/ping

http://www.blogoon.net/ping/

http://ping.blogmura.jp/rpc/

http://blogdb.jp/xmlrpc

http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC

http://rpc.weblogs.com/RPC2

http://blogstyle.jp/xmlrpc/

http://bulkfeeds.net/rpc

http://serennz.cool.ne.jp/sblog/rep.cgi

http://blog.rank10.net/update/ping.cgi

http://blog.with2.net/ping.php/

http://rpc.weblogs.com/

http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates

http://www.blogoole.com/ping/

http://coreblog.org/ping/

http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc

http://ping.bloggers.jp/rpc/

http://ping.myblog.jp/

http://ping.exblog.jp/xmlrpc

http://jugem.jp/?mode=NEWENTRY

http://ping.amagle.com/

http://rpc.atblogs.com/

http://rpc.bloghackers.net/newsoku

http://ping.blo.gs/

http://rpc.blogrolling.com/pinger/

http://api.my.yahoo.com/RPC2

http://ping.rootblog.com/rpc.php

http://rpc.technorati.com/rpc/ping

http://tb.threetree.jp/

http://rpc.pingomatic.com/

http://bitacoras.net/ping/

http://ping.weblogs.se/

http://xmlrpc.blogg.de/

http://ping.gpost.info/xmlrpc

http://ping.weblogalot.com/rpc.php

http://www.weblogues.com/RPC/

http://ping.namaan.net/rpc/

コンテント・ネゴシエーションを試してみる

コンテント・ネゴシエーションなんて全然知らなかったんだけど、この前教えてもらったので実際に試してみました。

ちなみにコンテント・ネゴシエーションとは、HTTP/1.1で導入された仕組みで、あらかじめ複数のリソースをサーバーに用意しておき、ユーザからのリクエストに応じて適切なリソースを自動的に選び,出力する仕組みのことです。

簡単な例で言うと、サーバー上に多言語のファイルを用意しておいて、ユーザーのリクエストに応じて最適なファイルを自動的に判断してさせるってことができるってかんじかな。

ページ例:

コンテント・ネゴシエーションテストページ

今はたぶん”日本語ページ”とコンテンツ領域に出ていると思います。

それはクライアント(ブラウザ)の言語優先順位が日本語になっているからで、この言語の優先順位を英語にしてやれば、English versionのページが表示されるはず。

優先順位の変え方(Internet Explorer)は、「ツール > インターネットオプション > 全般 > 言語」にある追加ボタンで、英語や日本語を追加したり削除したり出来ます。

英語バージョンを見たい方は言語の部分を英語だけにして見てください。

ページ例:

コンテント・ネゴシエーションテストページ 英語バージョン

上の2つのURIは同じですが、別々のファイルが表示されています。

URIには拡張子がなかったりしてるけど、あっても問題ないみたい。(lang.htmlでも同じ事ってことです)

ただ今回はカッコイイから無しでやってみました。

ロリポップでも簡単にできたんで、レンタルサーバーでもできる所は多いかもしれません。

全然関係ないけど、拡張子がないページのほとんどはCGI::Applicationを使ってアプリケーションを作ったときに行うことが多いようです。

PHP5のソースコードをPHP4に変換

メモです。

»PHP 5 -> 4 converter

WEB標準とは?

会社でのスタディで「WEB標準」とは何なんだということを議論することになり、チョロっとまとめているのでメモ代わりに。

- WEB標準とは、W3Cの仕様書に基づく事実上の標準

- WEB標準を準拠しなくても良い(WEBを理解していればの話)

- WEB標準を準拠したからといって良い物が出来るとは限らない

- 仕様の範囲内であれば1%の準拠でも100%の準拠でもWEB標準に変わりはない

- そもそもWEB標準を100%準拠しても今のブラウザでは制作者、クライアントの満足度は達成できない

- 今後もWEBブラウザの仕様は100%互換性のあるものにはならない。そのことを前提としてWEB標準のサイトを制作する

- WEB標準とは、あくまで目安でそれに従う必要はない(そうは言い切れないけど)

- WEB標準とは、現状の氾濫しているWEBの環境を是正するためのものであって、WEBを理解していないモノの目標設定でもある

- WEB標準を適用したサイトを制作していても準拠から外れる行為(CSSハック等)をする事は問題ない

今のところこんな感じ。

一般の考え方とちょっと違う気がするな・・・。

WEB標準の話になるとアクセシビリティーやSEOが取り立たされるけど、それは準拠することによって付随してくることなんだよね、、、

WEB標準はWEB2.0といっしょでディープだな〜